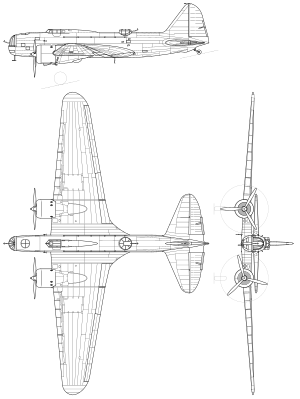

| ДБ-3 (ЦКБ-30) | |

|---|---|

| |

| Тип | дальний бомбардировщик |

| Разработчик |

|

| Производитель | |

| Главный конструктор | С. В. Ильюшин |

| Первый полёт |

лето 1935 года (ЦКБ-26) весна 1936 года (ЦКБ-30) |

| Начало эксплуатации | август 1936 года |

| Конец эксплуатации | списаны после 1947 года |

| Статус | снят с эксплуатации |

| Эксплуатанты |

|

| Годы производства | 1937—1939 |

| Единиц произведено | 1528 |

| Варианты | ДБ-3Ф (Ил-4) |

ДБ-3 (ЦКБ-30) — дальний бомбардировщик, разработанный в ОКБ-39 под руководством С. В. Ильюшина.

Первый полёт опытной машины БДД (ЦКБ-26) выполнен летом 1935 года лётчиком-испытателем В. К. Коккинаки. В 1936 году на самолёте установлено пять мировых рекордов. В серии самолёт получил обозначение ЦКБ-30, или ДБ-3. До начала Великой Отечественной войны началось массовое серийное производство самолётов, а также доработки и постройка опытных машин ЦКБ-30Н-1 и ЦКБ-30Н-2 для выполнения рекордных перелётов:

- 27—28 июня 1938 года на самолёте ЦКБ-30 «Москва» экипаж в составе лётчика В. К. Коккинаки и штурмана — А. М. Бряндинского, совершил беспосадочный перелёт по маршруту Москва — Дальний Восток (город Спасск-Дальний, Приморский край) протяжённостью 7580 километров (6850 километров по прямой)[1].

- 28 апреля 1939 года на самолёте ЦКБ-30 «Москва» экипаж в составе лётчика В. К. Коккинаки и штурмана Михаила Гордиенко совершил беспосадочный перелёт по маршруту Москва — Восточное побережье Северной Америки. ЦКБ-30 пролетел почти 8000 км за 22 ч 56 минут со средней скоростью 348 км/ч, установив новый мировой рекорд дальности полета.

- 27 июля 1940 года на самолёте ЦКБ-30Н-2 «Украина» был совершён перелёт в составе женского экипажа (первый пилот — М. П. Нестеренко, второй пилот — М. Г. Михалёва, штурман — Н. И. Русакова) по маршруту Хабаровск—Львов (за 22,5 часа летчицы прошли путь около 7000 км)[2].

В дальнейшем были разработаны модификации под более мощные моторы и иной состав оборудования и вооружения — ДБ-3С, ДБ-3Т, ДБ-3М, ДБ-3Ф (Ил-4). Самолётов модификации Ил-4 построено 5256 шт. на 4 авиазаводах СССР.

Самолёты принимали участие в советско-финской войне зимой 1939—1940 года, в Великой отечественной войне и в советско-японской войне в качестве основных дальних бомбардировщиков ВВС РККА, в качестве торпедоносцев в ВВС ВМФ, а также в качестве транспортных самолётов, буксировщиков планеров и разведчиков. ДБ-3 и Ил-4 оказался основным и самым массовым дальним бомбардировщиком в СССР военного периода.

Первые удары по Берлину в ночь на 8 августа 1941 года выполнялись экипажами особой группы, сформированной на базе 1-го мтап ВВС Балтийского флота на переоборудованных самолётах ДБ-3Т. Три группы из 15 машин поднялись с аэродрома подскока острова Эзель после дозаправки и загрузки бомбами (Сааремаа), успешно выполнив боевую задачу. Ночные налёты на Берлин проводились девять раз.[источник не указан 2125 дней].

Самолёт отличала строгость в пилотировании. После окончания Великой Отечественной войны все находящиеся в строю самолёты стали поэтапно списывать в связи с заменой на более современные. Несмотря на большое количество построенных бомбардировщиков, до настоящего времени не сохранилось ни одного экземпляра. Все находящиеся в музеях и на постаментах самолёты восстановлены и собраны энтузиастами авиации.

История создания

29 августа 1934 года начальник УВС РККА Я. И. Алкснис утвердил ТТД на ближний бомбардировщик, разработку которого поручили ЦКБ завода № 39. Для машины планировались лицензионные копии моторов Гном-Рон «Мистраль» К-14 и Wright Cyclone R-1820F-3. В первом варианте планировался пассажирский самолёт на 12 пассажиров, моторы получили отечественное обозначение М-85. Бомбардировщик ББ-2 в сущности был аналогом пассажирской машины и рассчитывался на доставку 500 кг бомб на расстояние до 1500 км со средней скоростью 230—240 км/ч. Работы по военному варианту шли значительно быстрее, чем по гражданскому, ввиду конкуренции со стороны Туполева (самолёт СБ) и Сухого (самолёт АНТ-37). Первый экземпляр самолёта, ввиду поджимающих сроков, решили строить по упрощённой технологии, с цельнодеревянным фюзеляжем и металлическим крылом, без вооружения. Машина получила обозначение ЦКБ-26.

Начиная с первых полётов и далее, машины испытывал В. К. Коккинаки. Самолёт превзошёл самые смелые ожидания и даже позволял выполнять петлю Нестерова. Было установлено 5 мировых рекордов. Всё это предопределило дальнейшую судьбу по самолёту, и в декабре 1935 года вышло постановление СТО о дальнейшей разработке самолёта — цельнометаллического скоростного бомбардировщика дальнего действия БДД, будущего ЦКБ-30, который уже строился и 31 марта 1936 года совершил испытательный полёт.

Летом 1936 года ЦКБ-30 с полным комплектом вооружения поступил на испытания в ГОСНИИ ВВС. Однако, не дожидаясь завершения испытаний, самолёт запустили в серию под наименованием ДБ-3С. Срочно с завода № 39 сняли все невыполненные заказы и развернули производство ДБ-3. В таком же темпе перепрофилировали Воронежский завод № 18. В 1938 начал производство ДБ-3 126-й завод в Комсомольске-на-Амуре. В дальнейшем, в 1942—1943 гг. самолёты выпускал и московский завод № 23.

В июне 1938 года на специально подготовленном ЦКБ-30 «Москва» был выполнен беспосадочный перелёт по маршруту Москва (Чкаловский) — Спасск-Дальний. Через год на этой же машине был выполнен беспосадочный перелёт в Канаду. В 1940 году были построены на 39 заводе две машины ЦКБ-30Н-1 и ЦКБ-30Н-2, для установления рекордов дальности женскими экипажами.

Для группового прикрытия дальних бомбардировщиков было решено переделать ДБ-3 в истребитель сопровождения, для чего в переднюю и заднюю турели установили пушки ШВАК и добавили нижнюю подфюзеляжную турель с пулемётом ШКАС. Опытная машина с заводским номером 3018002 получила обозначение ЦКБ-54. По ходу неудовлетворительного результата госиспытаний машину вернули на доработку. На вооружение ЦКБ-54 так и не приняли.

В 1938 году самолётами ДБ-3 были вооружены три воздушные армии. В 1940 году самолёты ДБ-3 вступили в боевые действия с финнами и показали большую сложность в эксплуатации, высокую аварийность, недостаточное оборонительное вооружение и целый ряд других недостатков. Это подстегнуло работы над глубокой модернизацией машины, в дальнейшем получившей обозначение ДБ-3Ф (или Ил-4).

Модификации самолёта

- ЦКБ-26 — опытный, построена одна машина, 1935[3].

- ЦКБ-30 — опытный предсерийный, построена одна машина, 1936.

- ДБ-3С — серийный, 1936.

- ДБ-3А — серийный самолёт с моторами М-85 / М-86, вооружение 3x7,62

- ДБ-3Б («букашка») — серийные бомбардировщики выпуска 1936-38 годов, конструктивно подобные ЦКБ-30, с моторами М-87А/Б, отъёмными консолями крыла, измененным остеклением кабины штурмана, новым фонарем кабины пилота, усиленным шасси, бронезащитой, частичной защитой бензобаков, вооружение 3x7,62. Часть самолётов в 1940—1941 гг. переделана под новые турели МВ-3 и МВ—2.

- ДБ-3Т — торпедоносец, 1938. Мог применять низковысотные торпеды 45-36-АН, или высотные — 45-36-АВ, или мину АМГ-1. На самолёте размещалась одна торпеда или мина на внешнем подфюзеляжном держателе Т-18. Самолёт мог переоборудоваться в обычный бомбардировщик. Первый случай боевого применения зафиксирован 29 июля 1942 года на БФ. Самолёты использовались всю Великую отечественную войну, в том числе и на Дальнем Востоке.

- ДБ-3ТП — торпедоносец поплавковый, 1938. Изготовлена и испытана одна опытная машина.

- ЦКБ-54 — самолёт сопровождения («воздушный крейсер»), 1938. На вооружение не принимался.

- ДБ-3М («эмка») — серийный, 1939. Модернизированный самолёт с новой кабиной, шасси, топливной системой с мягкими баками, большей площадью крыла. Предполагалась установка моторов М-88, из-за неготовности которых на самолёты установили старые М-87Б.

- ДБ-3Ф или Ил-4 («сигара»)— серийный, 1940. Глубокая модернизация ДБ-3. По сути — ДБ-3М с моторами М-88, усовершенствованным оборонительным вооружением. Из-за недостаточной надёжности моторов М-88 часть машин комплектовалась М-87Б. С 1942 года на самолёт стали устанавливать моторы М-82. Из-за отсутствия штатных винтов АВ-5 устанавливали втулки от винтов ВИШ-22 с лопастями от ВИШ-21, что повысило характеристики самолёта, но ухудшило надёжность планера и шасси. В 1943 году увеличена стреловидность крыла по передней кромке.

- Ил-4Т — торпедоносец, 1940. Модификация ДБ-3Ф для действий на морских ТВД. По составу вооружения и решаемым задачам аналогичен ДБ-3Т.

- Ил-4ТК — высотный вариант 1943 года с двигателями М-88Б, турбокомпрессорами ТК-3 и герметичной кабиной экипажа. Ввиду недобора заданных ТТХ был направлен на доводку. В дальнейшем работы по самолёту прекращены.

- Ил-4 «аэрофото» — фоторазведчик, 1946.

Эксплуатация и боевое применение

По итогам первых двух лет эксплуатации самолёта ДБ-3 в декабре 1938 была проведена конференция по обмену опытом. Представителями ВВС отмечалось, что несмотря на полное соответствие характеристик самолёта заявленным тактико-техническим требованиям, машина оказалась чрезвычайно сложной в эксплуатации, имела много производственных дефектов, особенно самолёты производства 18 завода. Отмечались течи топлива, трещины бензобаков, отказы тормозов и разрушения основных опор шасси. Отмечалась низкая надёжность моторов М-87. Самолёт имел традиционную для тех лет заднюю центровку, в полёте был неустойчив по всем трём осям и требовал постоянной работы ручкой и педалями. В числе прочих отмечен большой разбег (до 800—1000 м при взлётном весе 8500-9500 кг) и сложность выдерживания курса взлёта, тенденция к правому развороту.

Финская война

Во время войны с Финляндией на самолёты пытались устанавливать неубирающиеся лыжное шасси. Однако лыжи постоянно примерзали на стоянке и даже при остановках на старте, и от лыжного шасси отказались, применив эксплуатацию на колёсном шасси с укатанных аэродромов. Финские лётчики быстро обнаружили у ДБ-3 «мёртвую зону» снизу-сзади, что потребовало установки нижней люковой установки. Некоторые финские летчики-истребители добивались значительного числа побед, отражая налеты ДБ-3. Так 6 января 1940 пилот финских ВВС Йорма Сорванто (Jorma Sarvanto) за 4 минуты сбил 6 бомбардировщиков ДБ-3[4].

Великая Отечественная война

7 августа в 21 ч. 00 мин. с территории Прибалтики, с аэродрома Кагул, что на острове Саарема, где имелась короткая земляная полоса,с интервалом в 15 минут в воздух поднялись самолёты ДБ-3Ф ВВС Балтийского флота, загруженные бомбами ФАБ-100 и листовками. Три звена по пять бомбардировщиков в каждом.[5] В 1:30 8 августа пять самолётов осуществили сброс бомб на хорошо освещённый Берлин, остальные отбомбились по берлинскому предместью и Штеттину. Экипажи без потерь вернулись на аэродром. Налеты на Берлин повторялись еще не раз. Последний был 5 сентября. Когда пришлось оставить Таллин, полеты с островов стали невозможны.[6]

К началу Великой отечественной войны далеко не все ДБ-3Ф были оборудованы нижней огневой точкой, да и верхняя турель оставляла желать лучшего. Самолёты срочно дорабатывались, ввели четвёртого члена экипажа, что сместило центровку ещё более к хвосту и ухудшило устойчивость. С эвакуацией промышленности в восточные регионы страны качество сборки самолётов также стало заметно хуже. Начали поступать самолёты с деревянными кабинами штурмана, которые просто отламывались при посадке.

Теоретически на самолёт можно было подвесить до 2500 кг бомб, но на практике это было редко. Из-за неправильной организации боевых вылетов, решение несвойственных задач в начальный период войны приводило к тяжелейшим потерям ДБ-3. Так, 22 июня 1941 года из 70 самолётов ДБ-3Ф 96 дбап, не вернулось 22 машины, из которых более половины было сбито. После этого, первого военного вылета, четверть самолётов полка встала на ремонт. 23 июня, при нанесении бомбового удара по автоколонне противника девяткой ДБ-3Ф 212 дбап было потеряно 8 самолётов.

Только во вторую половину войны ДБ-3Ф стали применяться по прямому предназначению, для бомбовых ударов в тылу противника, что существенно снизило боевые потери.

Тактико-технические характеристики

Приведённые ниже характеристики соответствуют модификации ДБ-3 (1936 года):

Источник данных: Новожилов, 1990; Шавров, 1988.

- Технические характеристики

- Экипаж: 3 человека (пилот, штурман, борт-стрелок)

- Длина: 14,223 м

- Размах крыла: 21,4 м

- Высота:

- Площадь крыла: 65,6 м²

- Коэффициент удлинения крыла: 7

- Профиль крыла: Кларк Y-15

- Масса пустого: 4778 кг

- Нормальная взлётная масса: 7000 кг

- Максимальная взлётная масса: 9000 кг

- Масса топлива во внутренних баках: 810 кг

- Силовая установка: 2 × поршневой М-85

- Мощность двигателей: 2 × 760 л. с. (2 × 558,8 кВт (взлётная))

- Воздушный винт: ВФШ

- Диаметр винта: 3,4 м

- Лётные характеристики

- Максимальная скорость:

- на высоте: 400 км/ч на 4500 м

- у земли: 327 км/ч

- Крейсерская скорость: 310-320 км/ч

- Посадочная скорость: 120 км/ч

- Практическая дальность: 3100 км (с 1000 кг бомб)

- Практический потолок: 8400 м

- Время набора высоты: 5000 м за 15,1 мин.

- Нагрузка на крыло: 107 кг/м²

- Тяговооружённость: 160 Вт/кг (4,6 кг/л. с.)

- Длина разбега: 170—200 м

- Длина пробега: 300 м

- Вооружение

- Стрелково-пушечное: 3 × 7,62 мм пулемёта ШКАС (2500 патр.)

- Боевая нагрузка:

- нормальная: 1000 кг

- максимальная: 2500 кг

В искусстве

- «Торпедоносцы» (1983).

Примечания

- ↑ Беспосадочный перелёт по маршруту Москва - Дальний Восток Коккинаки, 1938 г. www.famhist.ru. Проверено 4 апреля 2017.

- ↑ Валерий Усольцев. Забытый перелёт. Дебри-ДВ (24 ноября 2010). Проверено 4 апреля 2017.

- ↑ ЦКБ-26. «Уголок неба».

- ↑ Keskinen, Kalevi & Stenman, Kari: Ilmavoitot Osa 2/Aerial Victories Part 2, p. 48 — 49, 54.

- ↑ Как СССР бомбил Берлин летом 1941 года | Журнал РЕПИН.инфо

- ↑ Кузнецов Н. Г. Курсом к победе. — М.: Голос, 2000

Литература

- «Я дрался на бомбардировщике». Драбкин А. В.

- «Крылья Родины 5-1998». «Дальний бомбардировщик ДБ-3» Н. В. Якубович.

- Новожилов Г. В. и др. Из истории советской авиации: Самолёты ОКБ имени С. В. Ильюшина. — 2-е издание. — М.: Машиностроение, 1990. — С. 34—62, 367—368. — 384 с. — ISBN 5-217-01056-8.

- Шавров, В. Б. История конструкций самолётов в СССР 1938—1950 гг. — М.: Машиностроение, 1988. — 568 с. — 20 000 экз. — ISBN 5-217-00477-0.

- Gordon, Yefim and Khazanov, Dmitri. Soviet Combat Aircraft of the Second World War. — Hinckley, England: Midland Publishing, 1999. — Vol. 2. Twin-Engined Fighters, Attack Aircraft and Bombers. — P. 172, 97-104. — 176 p. — ISBN 1-85780-084-2.

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .